Olvido, escaso interés o torpeza. La razón por tirar comida es diferente en cada hogar, pero el resultado es el mismo: contribuir al derroche de alimentos que a escala global atañe a un tercio de la producción, lo que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se corresponde a 1.300 millones de toneladas de comestibles. En los países industrializados, donde impera la cultura del usar y tirar, no sorprende que el grueso del despilfarro se perpetre entre las paredes domésticas. Una pérdida que, según la Comisión Europea, se podría reducir en un 60%.

El desperdicio de comida es un problema tanto económico como social y medio ambiental: no solo deja patente la desigualdad entre continentes, sino incrementa la emisión de gas de efecto invernadero. España tiene un peso específico importante en este escenario: es el séptimo país europeo que más comida tira a la basura, 7,7 millones de toneladas, y los hogares son responsables del 42% de este derroche, seguidos por la industria de alimentación. Para identificar las causas de esta sangría y limitarla a la mitad para 2020, tal y como marca la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha puesto en marcha la estrategia Más alimento, menos desperdicio, un programa que empieza por estudiar el fenómeno y sus variables, para después concentrarse en los aspectos normativos y fomentar el diseño de nuevas tecnologías.

La fruta, la víctima número uno

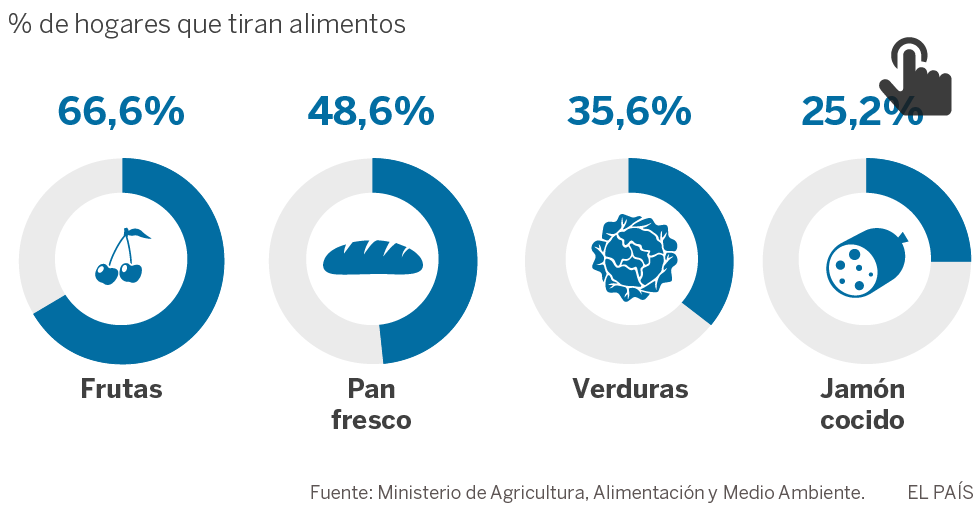

De los más de 1.000 millones de kilos de alimentos malgastados en España, el 85% son productos sin elaborar. En esta categoría, los comestibles que más probabilidades tienen de convertirse en desperdicio, por no ser considerados aptos para el consumo, son las frutas, el pan y las verduras: el 66% de los hogares que admite tirar comida a la basura desecha frutas, el 48,6% tira pan fresco y un 35% desperdicia hortalizas. En volumen, estos tres alimentos acaparan casi la mitad del desperdicio.

Pese a este detalle, “no se desperdicia en la misma proporción lo que se compra”: las frutas frescas representan el 15% del total de kilos de comida comprada, pero acaparan el 27,6% de kilos desperdiciados. Una suerte parecida le toca a las verduras: pesan por un 9% en la cesta, pero acaparan un 15% del desperdicio alimentario. La leche líquida es, tras frutas y verduras, el tercer producto que más pesa entre la basura doméstica, mientras carnes frescas y congelados son los alimentos que menos se tiran.Más de un quinto de los consumidores desaprovecha el jamón cocido y un 20% el resto de fiambres, mientras un 16% tira yogur. Entre el 10% y el 15% de los hogares no llega a consumir los huevos, las salsas, el queso rallado y fresco, el pan industrial, los embutidos y la leche líquida que ha comprado, mientras menos de un hogar de cada 10 tira carne fresca y pollo o cremas y caldos. En este escenario, los productos envasados de larga duración y los congelados son los comestibles que menos se convierten en desperdicio.

De la nevera a la basura

Si la mirada va hacia la comida preparada, la instantánea cambia: tres de cada 10 hogares aseguran destinar a la basura los platos cocinados. Es más probable que la comida acabe a la basura tras haber sido guardada en la nevera, antes que ser tirada directamente del plato o de la cazuela. Sobre todo en verano, los consumidores intentan hacer el esfuerzo de aprovechar las sobras.

Entre los alimentos preparados que acaban en el cubo con más frecuencia están las lentejas —desechadas por el 13,7% de los hogares que tiran comida a la basura—, seguidas por ensaladas, tortilla de patatas y arroz a la cubana. Entre el 3% y el 4% de los consumidores se deshacen de platos cocinados como judías, paella, ensaladilla rusa, sopa de pasta, arroz hervido, pechuga de pollo o albóndigas. En cuanto al volumen del desperdicio, las lentejas siguen a la cabeza, al representar casi el 9% de los 190 millones de kilos de alimentos que se transforman en basura cada año, seguidas por la tortilla de patatas, el potaje de garbanzos y la ensalada verde.

El calor, un enemigo peligrosoLa ensalada verde es también, junto con la paella mixta y el arroz a la cubana, el alimento que con más probabilidad acaba en la basura directamente desde el plato o la cazuela: lo que sobra, se tira sin remordimientos. Por otro lado, platos más elaboradas como el cocido madrileño, la ensaladilla rusa o la tortilla de patatas se suelen guardar en la nevera antes de transformarse en basura.

Según los datos del Ministerio, la estacionalidad es un elemento relevante a considerar: el desperdicio de alimentos aumenta en primavera y verano. En estas épocas se tira más de la mitad (52%) de los 1.325,9 millones de kilos de comestibles que se pierden cada año en España. El calor es el principal responsable de este desenlace: durante los meses más cálidos no solo la comida se estropea más rápido, sino muta la composición de la cesta de la compra, al decantarse los consumidores por productos frescos (y perecederos), como frutas y ensaladas, más que en otras estaciones del año.

Los más golpeados por el calor son los platos preparados, los yogures y las salsas: en primavera y verano, en casi un 60%, estos alimentos se convierten en basura durante las temporadas más cálidas. También las frutas, las verduras frescas, la leche, las bebidas y los pescados sufren más en primavera/verano. Por otro lado, las sopas, los caldos y los zumos son los comestibles que menos se tiran en estas épocas del año: al contrario del resto de la despensa, acaban en el cuno de la basura con más frecuencia en otoño y en invierno, coincidiendo con el cambio de menú en los hogares.